提起唐代陶瓷

大多数人首先想到的是唐三彩

然后是秘色瓷,也就是越窑

之后也许是五代的柴窑

这三大陶瓷品种

都是那个时代叱咤风云的明星

但,还有一个窑口不能忘记

就是与越窑齐名的——邢窑

位于内丘县的邢窑遗址博物馆内部

位于内丘县的邢窑遗址博物馆内部

邢窑白瓷

邢窑,作为中国白瓷的发祥地,以其类银似雪的白瓷而闻名于世,被誉为“中华白瓷鼻祖”。

邢窑始烧于北朝,至唐代达到鼎盛,后衰于五代,终于元代,其历史跨越千年,见证了中国陶瓷史的重要变迁。

白釉翰林罐 国家一级文物

白釉翰林罐 国家一级文物

邢窑白瓷以其胎质坚实细腻、釉色洁白如玉而著称,其出现打破了青瓷一统天下的局面,形成了“南青北白”的瓷器格局,为中国瓷器增添了一抹独特的白色底色。

邢窑白瓷的制作技艺精湛,工匠们通过不断降低瓷土中的铁含量,创造性地使用高温烧制技术和匣钵等工具,烧制出了质地坚硬、釉色纯净、光泽柔和的成熟白瓷,为后世瓷器的发展奠定了坚实基础。

邢窑白瓷的特点是造型落落大方,线条流畅,制作规整,釉色牙白恬静,从陆羽《茶经》里的评价:“邢瓷类银,越瓷类玉”,“邢瓷类雪,越瓷类冰”可见一斑。

皮日休《茶瓯诗》写道:“邢窑与越人,皆能造瓷器。圆似月魂坠,轻如云魄起。”

邢窑白瓷不仅在国内广受欢迎,还远销海外,成为中外文化交流的重要载体。在唐代,邢白瓷已达到“天下无贵贱通用之”的普及程度,其经典器型如翰林罐、双鱼背瓶等,不仅造型端庄大气,而且釉色纯净素洁,体现了大唐盛世的审美风尚。

邢台学院瓷乐团的白瓷乐器

邢台学院瓷乐团的白瓷乐器

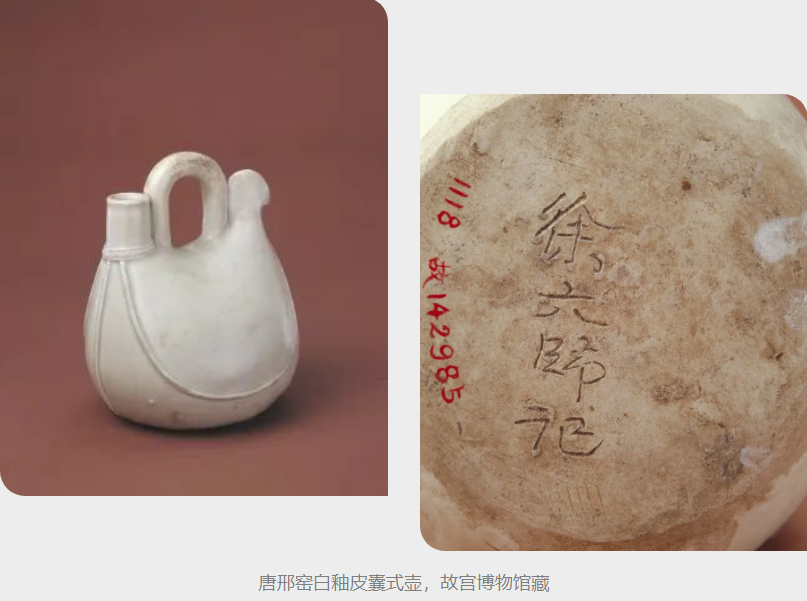

如今,邢窑陶瓷烧制技艺已被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,得到了有效的保护和传承。 新一代邢窑人在继承传统技艺的基础上,不断创新,将邢白瓷与现代科技、时尚元素相结合,推出了手绘茶具、餐具、文创摆件、国潮首饰等多样化产品,让古老的邢窑焕发了新的生机与活力。 ·邢窑白釉皮囊式壶,唐,通高12.5厘米,口径2.2厘米,底径12.5厘米。壶提包式,上窄下宽,形似袋囊。顶端一侧为短直小流,中间有一曲柄,另一侧饰一曲尾。袋囊的转折处饰有凸起的摺线纹,中间亦饰凸线一道。此壶通体施白釉,在有装饰线的积釉处,釉泛青白色。平砂底,以行草书体刻划工匠名称“徐六师记”四字。 ·邢窑白釉点彩子母狮塑像,唐,高10.8厘米,底边长6.3厘米。母狮昂首,两眼凸起,双耳直立,张口露齿,长须卷发,前腿直,后腿曲,尾上卷,伏卧于台上。母狮两前腿间有一小狮趴卧。狮身皆施白釉,母子双狮眼睛及母狮腿部均点以褐彩。台为正方体形,四周施褐色釉,浓重处呈黑色。

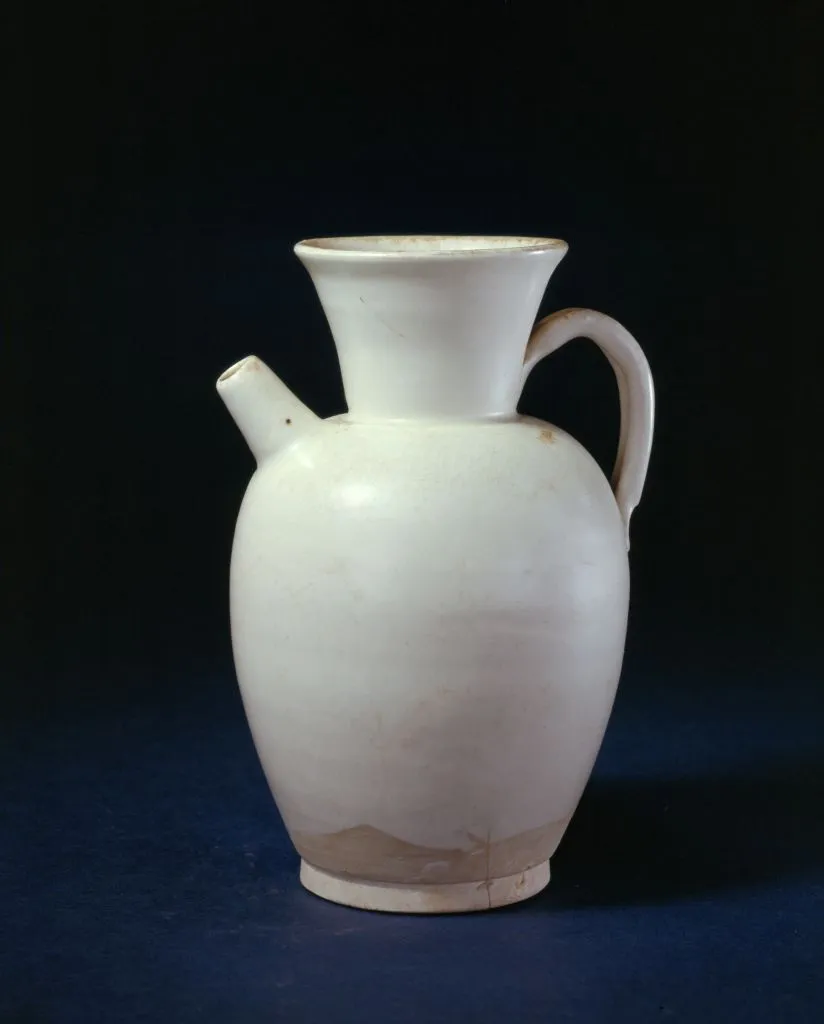

·邢窑白釉壶,唐,口径7.5厘米,足径7厘米,高17.5厘米。壶敞口,长圆腹,平底,小短流,颈与腹部有曲柄相连。通体施白釉,外部施釉不到底。

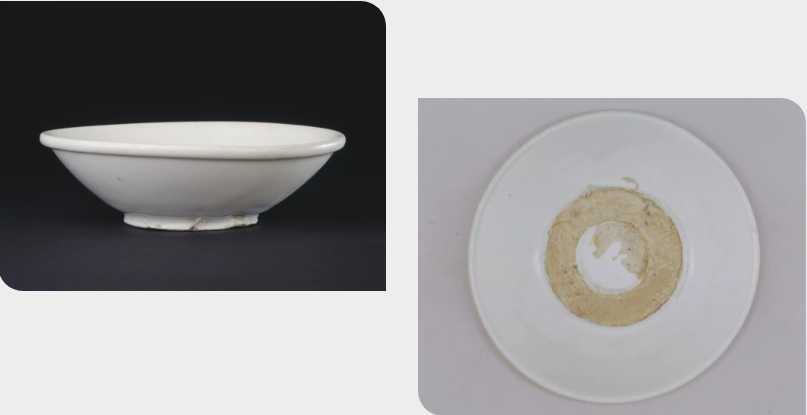

·邢窑白釉玉璧形底碗,唐,高4.7厘米,口径15.6厘米,足径6.7厘米。碗唇口,腹壁斜出与水平面呈45°角,玉璧形底。釉色洁白,不用化妆土,施釉到足墙,光素无纹饰。釉质莹润。

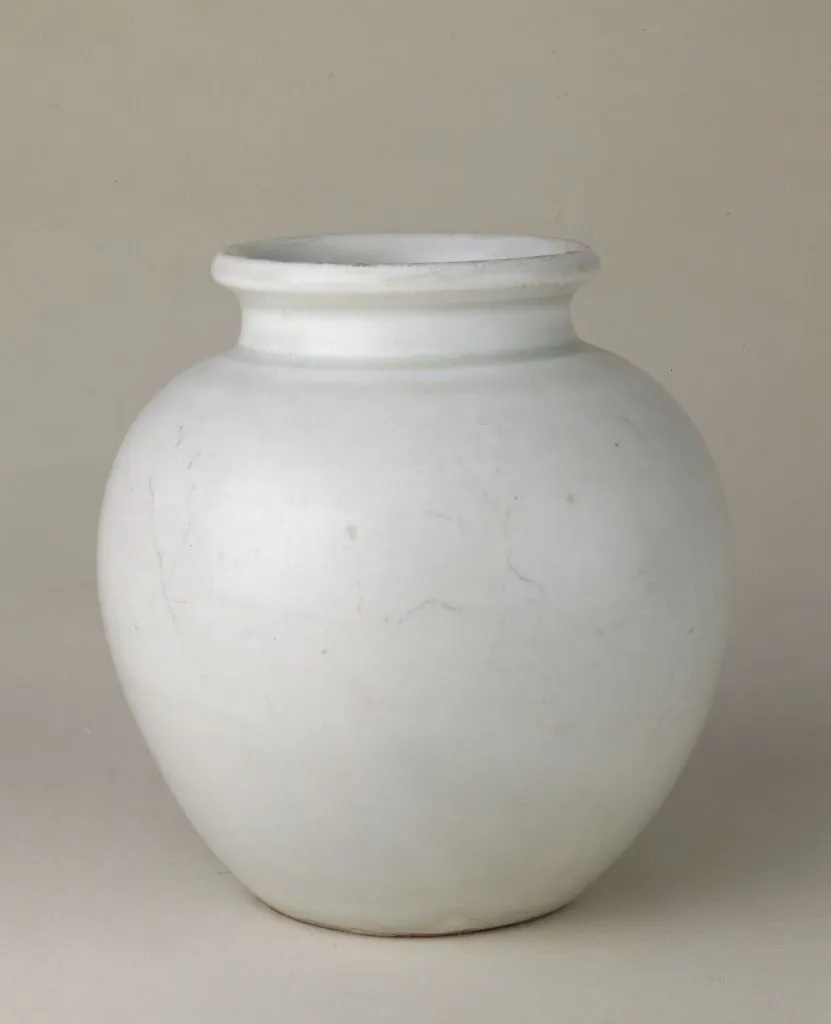

·邢窑白釉罐,唐,高13厘米,口径7.4厘米,足径6.1厘米。罐口微撇,短颈,圆腹,腹以下渐收,平底。底无釉。胎、釉洁白细腻。

·邢窑白釉瓶,高14.4厘米,口径6厘米,足径7.2厘米。瓶口外撇,肩下渐收,底足平实。通体施白釉,釉色无杂质,瓶体除肩部刻划两组弦纹外,别无纹饰。

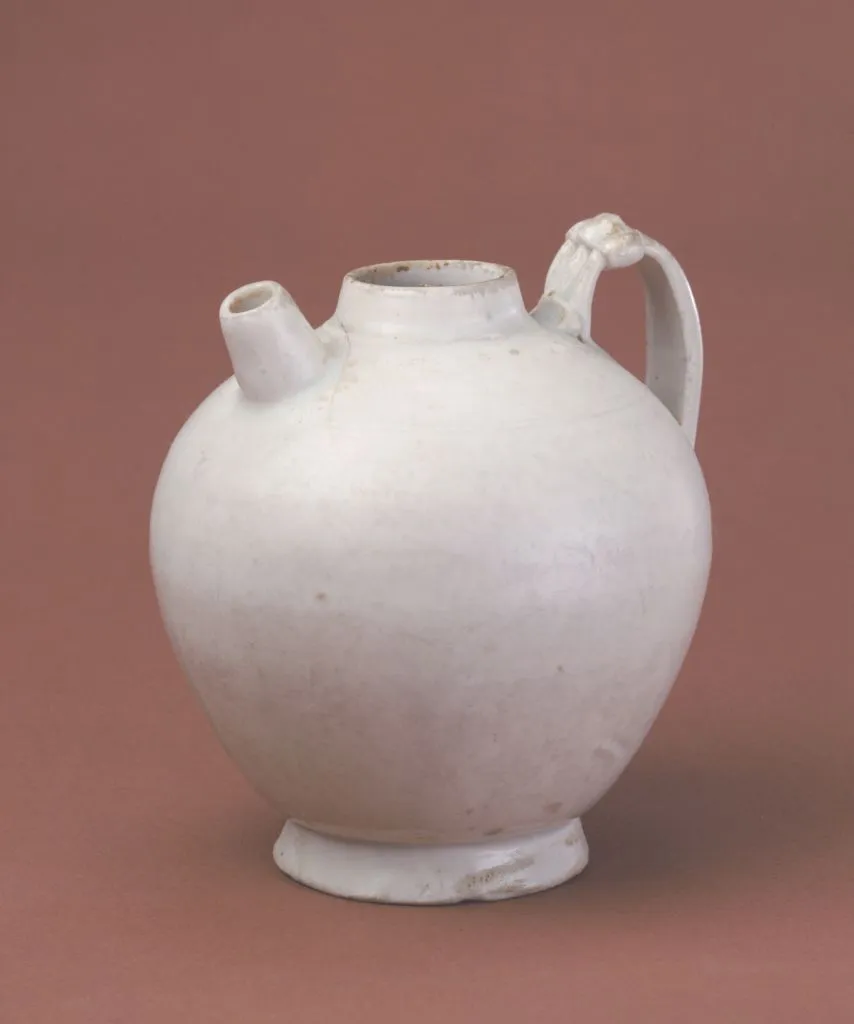

·邢窑白釉小壶,唐,高10.5厘米,口径2.5厘米,足径5.3厘米。壶敛口,短颈,圆腹,圈足。肩一侧有短流,对应一侧有壶柄,柄上端饰装饰结。此壶造型小巧,釉质白润。

来源:邢台市文化广电和旅游局