在河北大学文学院,有这样一个研究团队:他们沉浸在汗牛充栋的书本典籍之中,专门研究那些“身份不明”的疑难字。团队带头人杨宝忠,坚守三十多年,不怕坐冷板凳、敢于啃硬骨头,共考释出5100多个疑难字。长年泡在书堆里的他,要把大型字典里千百年来没人认识的疑难字破解出来,让中华传统文化更好延续传承。

三十多年痴心不改 破解疑难字的“探案人”

三十多年痴心不改 破解疑难字的“探案人”

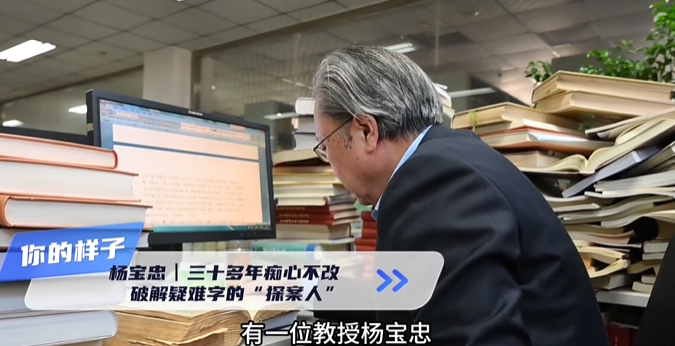

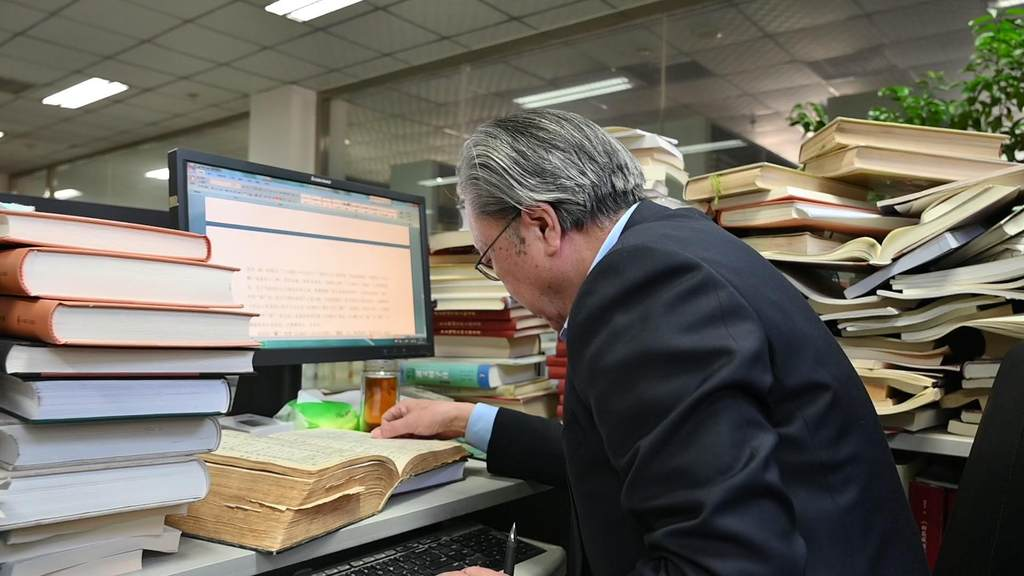

杨宝忠教授的工作室书桌上,每天必用的两个版本的《汉语大字典》有17本之多,好多页都被翻得卷了边,还用红、蓝色笔写满批注。

杨宝忠破解这些历代大型字典都没有解读清楚的疑难字,在许多人眼里,这项工作是名副其实的坐冷板凳。

杨宝忠聚精会神读字典

杨宝忠聚精会神读字典

杨宝忠说,自己1991年就开始考释汉语大字典的疑难字,1992年发表了第一篇文章,如果从1992年算起的话也有30多年了。这冷板凳一坐,就是30多年。

今年69岁的杨宝忠是恢复高考后的第一批大学本科生,1978年他考入河北大学中文系,1982年毕业后留校任教。从上大学开始,他用6年读完了资料室所有的先秦两汉古书,为之后的文字学研究打下了深厚的功底,同时这段苦读也让杨宝忠成为了“活字典”。

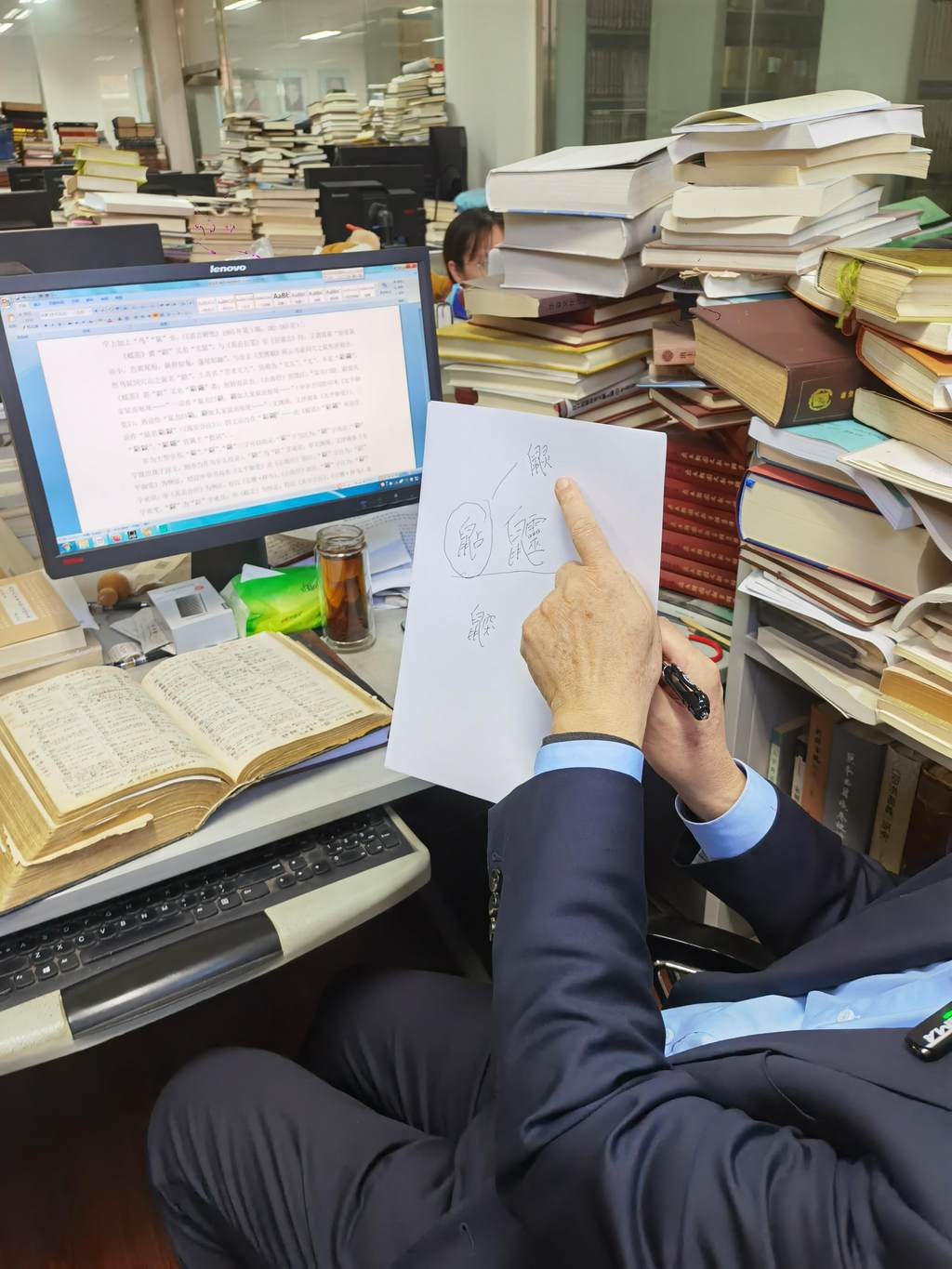

杨宝忠说:“字典里边的字,有的在字典里放了几百年、上千年,经过我们的努力,把它认出来。我们每认一个字,就好像破了一个历史上的悬案、疑案。”

疑难字考释属于“冷门绝学”,学术门槛高、社会关注度低、研究成果产出难,但具有重要文化价值与传承意义。

杨宝忠介绍考释出的疑难字

杨宝忠介绍考释出的疑难字

虽冷门,但杨宝忠坦言,“冷门绝学”也要有人做。这项工作不仅是关系到中华传统文化的传承,同时它还关系到当代的文化建设,是一件很有意义的事。

自留校任教以来,杨宝忠除认真做好日常的教学工作外,把更多的精力都投入到了疑难字考释工作中。2007年,他又做了一件令人瞠目结舌的事,花20万元买了一套500册的《四库全书》,杨宝忠却说这钱花得值。

杨宝忠介绍考释出的疑难字

杨宝忠介绍考释出的疑难字

大学有寒、暑假,但杨宝忠压根儿就没有假期的概念,每年只有春节当天,他才能休息一下。在很多人眼里,这位“文字通”却“不食人间烟火”。他笑称,“家里的事基本上都不用我管,包括我穿的衣服,就老伴儿去商店买,我每年的正月初二就上班,我只要没有公差,就到工作室里来”。

30多年来,杨宝忠共考释出了5100多个疑难字,个中艰辛可想而知。他们的研究成果为古代文献释读与研究、大型字典编纂与修订清除了一大批 “拦路虎”,他撰写的上、下两册的《疑难字三考》获评教育部第九届高校社科优秀成果一等奖,代表了我国人文社会科学成果的最高水平。2024年,他被授予全国五一劳动奖章。

杨宝忠与他的团队部分成员在探讨溯源疑难字

杨宝忠与他的团队部分成员在探讨溯源疑难字杨宝忠担任研究生导师以来,培养了80多名研究生,一批博士、硕士研究生已成长为青年学者,在学界崭露头角。

他说:“什么叫幸福?幸福就是做自己想做的事,而且做的事对社会有用,你做的东西还得到社会上的认可。”

(本文出自中国之声人物专栏《你的样子》)

来源:河北日报客户端